今回は手帳を使った“タスク管理”について解説します。

「どうやったらタスクや予定の漏れがなくなるか?」

どのような職種・仕事であっても、切っても切り離せないのは日々のタスク管理です。

このタスク管理、毎日行うにも関わらず、実は正しいやり方を教わる機会ってありません。。

かくいうワタシは、社会人1年目のときにこのお作法が分からずに失敗を続け、会社に行きたくない日々が続きました。

そんな中、タスク管理のやり方を知り、試してみたところ、すぐにこれらは解決ができました。

そのため、今回は若手のうちに確立したい、この「タスク管理」の手帳術について触れます。

手帳をビジネス上でもっと有効活用したいぞ!という方の一助になれば幸いです(‘◇’)ゞ

ビビっときたTipsや手帳術を発信します ٩( ᐛ )و

●家族:フルキャリ妻と子供2人

●資格:国家資格キャリアコンサルタント

●趣味:手帳歴20年 | 自作歴12年| デジプラ歴4年

手帳でタスク管理を行うメリット

手帳でわざわざタスク管理するメリットはあるのか。

まずはそもそも手帳を使う意味について考えていきます。

タスク管理をアナログで行う効果

まずは「アナログでやる効果」です。

今では、デジタルツールでTodo管理ができたり、Slackなどのコミュニケーションツールで完結させることも出来ます。

ただ、そんな中でもあえて

「タスク管理はアナログの手帳でやるべし!」

と考える理由としては以下の3つの効果が挙げられます。

- どこでも”すぐに”使える

- 運用ハードルが低い

- 達成感を感じやすい

手帳は、デスクにおいておくだけで、パソコン作業をしていても電話をしていてもメモをとる要領でサクっと簡単にタスク管理ができちゃいます。

一方で、アプリでタスク管理をすると、打ち込みがデジタル入力になるだけで、想像以上に「ながらのタスク管理がしづらく」なります。

そのため、デジタルツールでは出来はするもののタスク漏れがしやすく、運用が難しいと言う点があり、一方でアナログはシンプルで運用が楽です。

また、終えたタスクを手書きで消していくと、不思議なことに消すごとに達成感を感じやすく、実は脳科学的にも手書きが良いと言われています。

優先度×重要度のマトリクスとは

ビジネス書を読んでいると、必ずといっていいほど、出てくるのが

「優先度と重要度で4つにタスクを分けましょう」

というものです。ただ、これだけ聞いても

「???」

だと思うので、簡単に説明すると、下記の2軸でタスクを管理する方法でアイゼンハワー・マトリクスと言われます。

この4つにカテゴリー分けをした上で、どういうタスクがここに入るかというと下記のようなイメージです。

- Ⅰ:重要かつ緊急なこと

→顧客/クレーム対応など待ったなしの対応 - Ⅱ:重要だが緊急でないこと

→読書や計画など後々、影響がでる行動 - Ⅲ:重要でないが緊急なこと

→自分に関係ない急な依頼対応など - Ⅳ:重要でなく緊急でもないこと

→ネットやテレビなどその場しのぎのストレス発散など

これだけだとピンとこないので、一歩踏み込んでタスク管理が「ダメな場合」と「良い場合」の2つを具体的にイメージすると理解がしやすいです。

ダメな場合:自転車操業パターン

例えば、第Ⅰ領域はお客さんや上司から急に対応が求められるようなタスクです。

これを見ている人も、きっと、この第I領域のタスクで溢れかえっているのではないでしょうか。

かくいうワタシもそうでした。

この状態になっているとめちゃ辛いです。

なぜかというと、第Ⅰ領域のタスクが多いと心身ともに疲弊しやすいと言われているからです。

そして疲弊すると不要である第Ⅳ領域のストレス発散活動が増えます。

(ワタシの場合は深夜にラーメンを食いまくるなどでした。。)

これは“自転車操業”の回路とも言われます。

「毎日忙しくて頑張ってるのに、一向によくならず、むしろ疲れが日増しに増加している…」

こんなことを感じる人はおそらくこの状態です。

ベスタセラー”自分を変える教室”でもこの状況を中毒状態として科学的に解説されています

良い場合:前倒し回路パターン

自転車操業になってしまっている人は早急に、現状を変える必要があります。

そんな人が目指すべきは右上の第Ⅱ領域(読書や計画や趣味の時間)のタスクの割合を増やすことです。

これができることで、自分の良いコンディションをキープ出来、”前倒し回路”が出来ます。

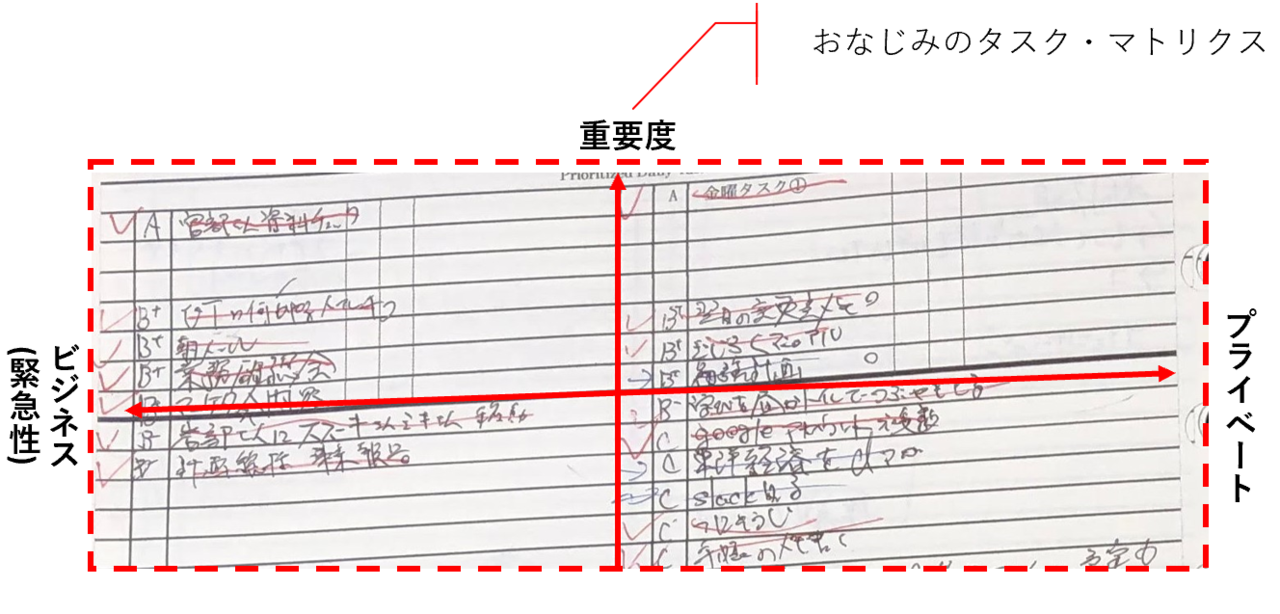

なお、横軸の緊急性は整理がしづらいのですが、左右をビジネスとプライベートでパキッとわけてみると整理がしやすいです。

厳密な定義とは少し異なりますが、わかりやすいやり方で考えると、最初はこのように整理することがオススメ。

まずは、このルールに基づいてタスクを整理し、今の自分を分析するところからスタートしましょう。

そういえば、タスク管理ってそんなに深く考えたことないな

手帳でタスク管理を行うステップ

そして「タスク管理のやり方」です。

手帳を活用して効率的にタスク管理を行うには、タスクの洗い出し、優先順位の整理、適切な割り振りが重要です。

以下の3つのステップを実践することで、日々の業務や目標達成に向けた行動をよりスムーズに進められます。

- タスクを細かく炙り出す

- マトリクスで整理して対応時間を決める

- 繰越し・デレゲーションの見極めをする

STEP1: タスクを細かく炙り出す

STEP1は「タスクの炙り出し」です。

タスク管理を始める際、まずは自分がやるべきことをすべて書き出しましょう。

漠然と「仕事」と書くのではなく、「企画書作成」「クライアントへの連絡」「資料整理」といった具体的な単位まで細かく分解すると、管理しやすくなります。

たとえば、「資格勉強」とだけ書くのではなく、「テキスト3ページ読む」「過去問10問解く」といった形で明確にすると、進捗を確認しやすくなります。

また、思いついたタスクは一箇所にまとめる習慣をつけることが大切です。

まとめるクセをつけるには後述する手帳に一元化するのがコツです

STEP2: マトリクスで整理して対応時間を決める

STEP2は「対応の見積もり」です。

タスクを書き出したら「優先度」と「重要度」に応じて整理します。

アイゼンハワー・マトリクスを活用し4つのカテゴリーに分類して、やるべきことを明確にします。

たとえば、プレゼン資料の作成が「重要かつ緊急」に該当する場合、最優先で取り組むべきタスクになります。

一方で、健康維持のための運動やスキルアップの勉強などは「重要だが緊急でない」に分類されることが多いため、計画的に時間を確保する必要があります。

このステップを実践することで、目の前の業務に追われるのではなく、長期的な目標に向けた行動を意識的に取り入れます。

確かにこうやって整理すると時間の見積もりとかもしやすそうだね

STEP3: 繰越し・デレゲーションの見極めをする

STEP3は「繰越し・デレゲーション」です。

タスクの優先順位を決めても、すべてを完璧にこなすのは難しいことがあります。

そこで、繰り越すべきタスクと他者に任せるべきタスクを見極めることが重要です。

自分でやるべき仕事に集中し、そうでないものは適切に振り分けることで、負担を減らしながら成果を出せるようになります。

また、「緊急だが重要でない」タスクが多い場合、それらを減らすための仕組みを作ることも有効です。

さらに、日々のタスクを見直し、期限内に終わらなかったものは繰り越すかどうかを判断しましょう。

常に繰り越してしまうタスクがあるなら、それは本当に必要なものか再評価することも大切です。

なんでも自分でやる!と考えがちな人はやるべきことを絞るエッセンシャル思考が大事です。

手帳でタスク管理を行うコツ

最後に「タスク管理のコツ」についてです。

手帳を活用してタスク管理を成功させるには、単に予定を書くだけでなく、効果的な手法を学び、自分に合ったルールを作り、フレームワークを活用することが重要です。

手帳でタスク管理を運用する際のコツは下記の3点です。

これを理解して実行し、自分なりの型ができればタスク管理はバッチリです。

具体的な方法は順に触れていきます。

社会人1〜2年目の過去の自分に教えてあげたいです

コツ1:手帳術・ノート術のハウツーを取り入れる

コツの1つ目は「ハウツー術を取り入れる」です。

タスク管理の精度を高めるには、さまざまな手法を学び、自分に合った方法を見つけることが大切です。

手帳術には「バレットジャーナル」「7つの習慣のタイムマネジメント」など、実績のあるメソッドが多数存在します。

これらを学ぶことで、より効果的な手帳の使い方が身につきます。

たとえば、バレットジャーナルはシンプルな記号を使ってタスクを管理し、進捗を視覚化しやすいのが特徴です。

また、7つの習慣はまさにこの「2軸のマトリクスを使った考え方」が紹介されているので、部分的に読むでもかなり効果的です。

コツ2:手帳にタスク管理の考えを組み込む

コツの2つ目は「手帳・プランナーへの組み込み」です。

2軸の考え方が分かったら次はこのタスク管理の考え方を手帳の中に組み込みます。

手帳はどのようなものでもいいですが、必ずタスク管理を2軸で考えるようにします。

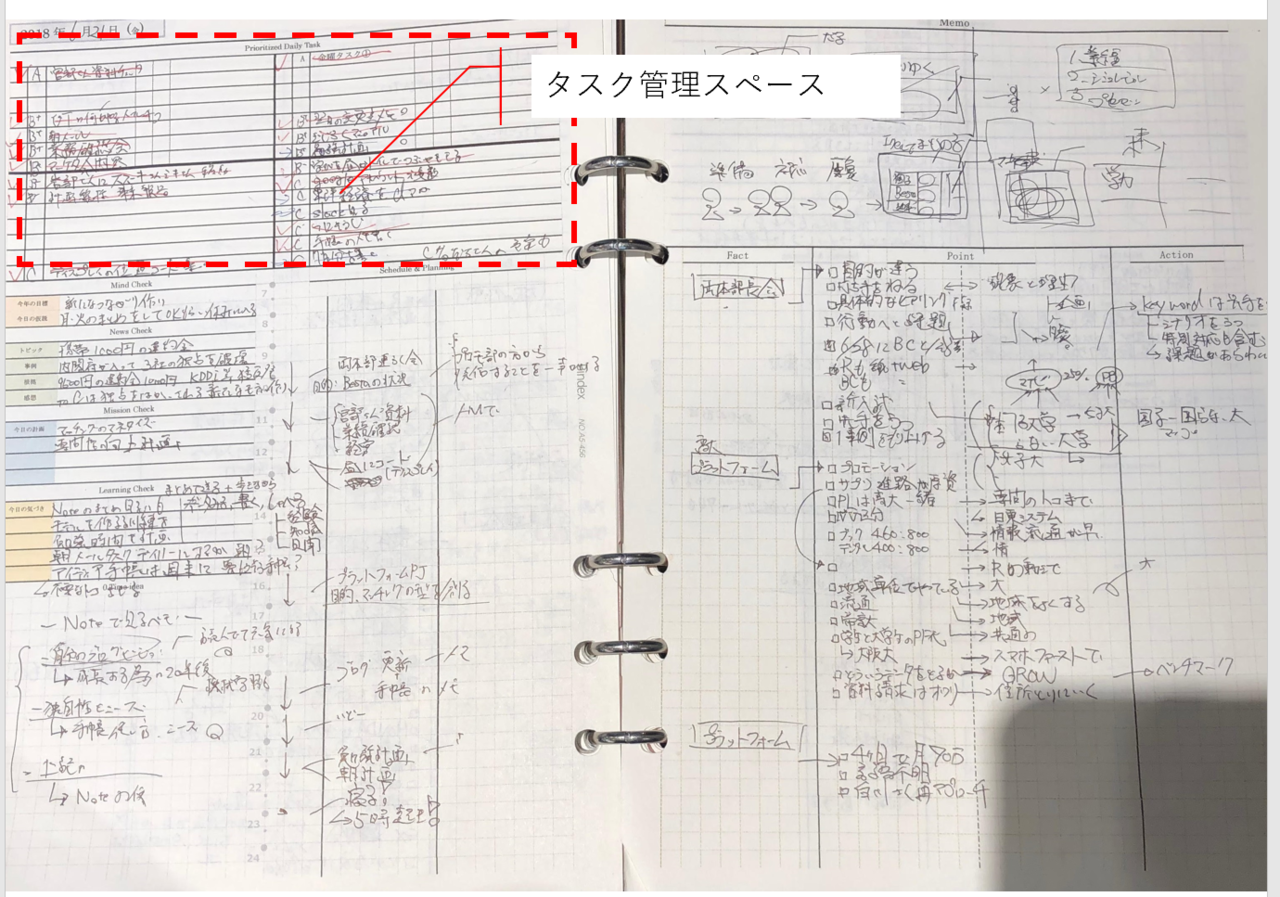

ワタシの場合、1日1ページ使うデイリーページ内にタスク管理のスペースを作っています。

タスク管理のスペースは左上に大きく取っています。

ちなみに、タスクの記載できる行数は多い方が、タスクを細かく分解して設定できるため、タスク処理がしやすくかつ達成感を感じやすいです。

ちなみに、上記の左上部分をアップにするとこんな感じです。

ここで、縦は重要度、横は緊急度(私の場合は左右でビジネス・プライベート)で切って分けています。

この考え方を日々使う手帳の中に組み込めればどのような手帳を使っていてもOKです。

ちなみに、使う手帳に迷っている人がいれば、市販手帳の中であれば下記のフランクリンプランナーがタスク管理初心者にはオススメです。

フランクリンプランナーは多機能で最初とっつきにくいので使い方を別途解説しています。

コツ3:タスク管理の自分ルールを決める

「2軸の考え方」と「手帳への組み込み」が出来たら、あとは「ルール作り」のみです。

まず、そもそも論ですが

「ルールなんてめんどくさいこと作る必要ある?」

と感じる人もいるかと思います。

ただ結論は作るべきだと思います。

というのも、ワタシ自身、新人時代に特にノールールでタスク管理を感覚でやったことで大失敗をしました。

- 「あ、あれ、あのタスクどこに書いてあったっけ…」

- 「や、やべぇ、このタスクって終わったか分からん…」

- 「うわ!これ、いつまでのタスクだっけ…終わった…」

などなど、青ざめエピソードは死ぬほどあります。

そんな、地獄を見た私が結論として作った自分ルールはざっくり下記です。

- タスクは細かく分解してやるべき日にセットする

- 「消化」「持ち越し」「不要」で分ける

- 毎日夜にタスク振り返り時間を設ける

このルールを自分の手帳で実践します。

これでワタシのトラウマは一気に克服ができました。

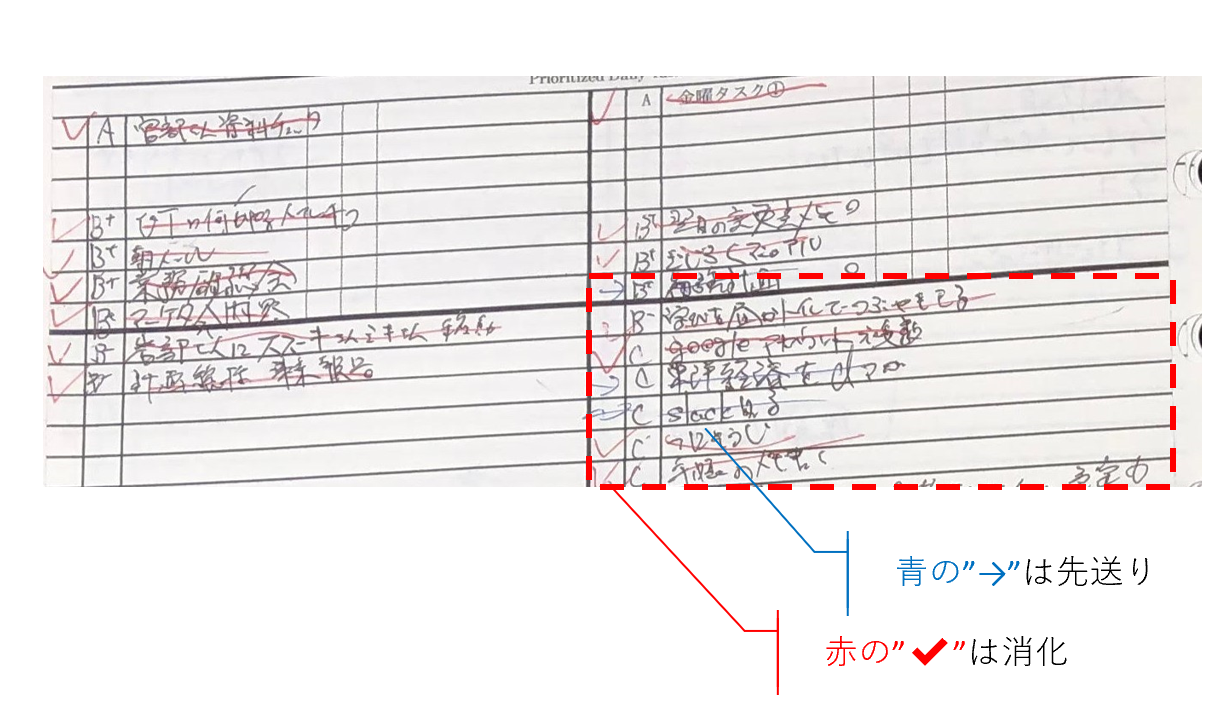

ちなみに、具体的なタスクのステータス管理は下記の3つの色・マークで行います。

- 赤:✔ 消化できた

- 青:→ 翌日以降に持ち越し

- 黒:× やらない/やらなくなった

実際の手帳ではこんな感じです。

また、個人的にタスクの確認・消化の振り返りは夜の時間帯に行って毎日のルーティーンにしています。

タスク漏れに苦手意識のある人にはを2~3分でいいのでこの時間を毎日組み込むことを強くオススメします。

この時間を設けることでタスクの移動をしつつも、網羅的に残タスクの確認ができます。

また、合わせて、完了したタスクを一覧化して達成感を得ることができ、不安なく入眠することができます。

もしも

「完了したタスクが少ない…」

と感じる人がいるならば、それはタスクの設定が荒いことが要因のため、タスクをもっと細かく分解して設定することを意識してください。

これがうまくできれば、抜け漏れはゼロになり、かつ消化したタスクを自分で見返してモチベーションアップの仕組みになります。

抜け漏れゼロにするには、完全一元化と振返り対応をできるかどうかが全てだったりします。

ご参考:タスク管理の具体的なやり方について

なお、タスク管理はこだわりにこだわった方法なので、動画でも「具体的なやり方」をまとめています。

「テキスト情報だとどうもピンとこない…!」

「より具体的なやり方・コツを知りたい…!」

という人は、下記の動画をご参照ください!

さいごに

今回は「タスク管理について解説」しました。

タスク管理は、考えてみると意外と奥が深く、自分に合った運用を追求したくなります。

自分なりの方法が確立することで、普段の憂鬱だった業務も、ミスなく回すことが出来、かつ一日の終わりに達成感も感じられるようになり、気持ちがガラッと変わります。

今後も、社会人力の基礎トレとしてタスクを一緒に磨きをかけていきましょー٩( ‘ω’ )و

ご精読頂きありがとうございました!

m(_ _)m

参考:自作手帳のリフィル一覧

自作した手帳のリフィルは活用ポイントとセットでどんどん公開していきます!

無料でDLして公開していきますのでぜひご参考にしてください!

活用のしかたなど気になる点があればお気軽にコメントなどご質問くださいませ \(^o^)/

コメント