今回は「反応性と主体性」について言及します。

7つの習慣を読んでみたけど、独自のキーワードが多い…

こんなことを思う人も少なくないのではないでしょうか。

特に序盤で「反応性モデル」とか「主体性モデル」とか「率先力」など、聞いたことないキーワードがでてくると

「一体これは何をいっているのか…」

と、困惑してそこで思考がストップしてしまう方も多いと思います。

事実ワタシもそうでした。。

そこで!今回は7つの習慣の実践歴10年以上、7つの習慣セルフコーチング認定コーチのワタシが

独自の解釈も交えながら日々の実践につながるヒントをお伝えしてまいります。٩( ᐛ )و

反応性モデルと主体性モデルの押さえドコ

今回は7つの習慣の重要単語である「反応性と主体性の違い」についてまとめます。

これが一体何をさしており、具体的な行動としては何をどう意識して行動すればいいのか。

結論としては以下の通りです。

- 複数の選択肢があることに気づくのが肝!

- それに気づくためのハウツーも存在する!

7つの習慣では考え方を中心に言及があるため、一読しただけだと実行に移すのは難しいです。

そのため、今回は下記3点をまとめて具体的なアクションにつなぐヒントになればと思います。

- 反応性と主体性の違い

- 反応ではなく選択する方法

- 反応しない習慣作り

以下で順に触れていきます。

反応性と主体的について

まず「反応性と主体性の内容」についてです。

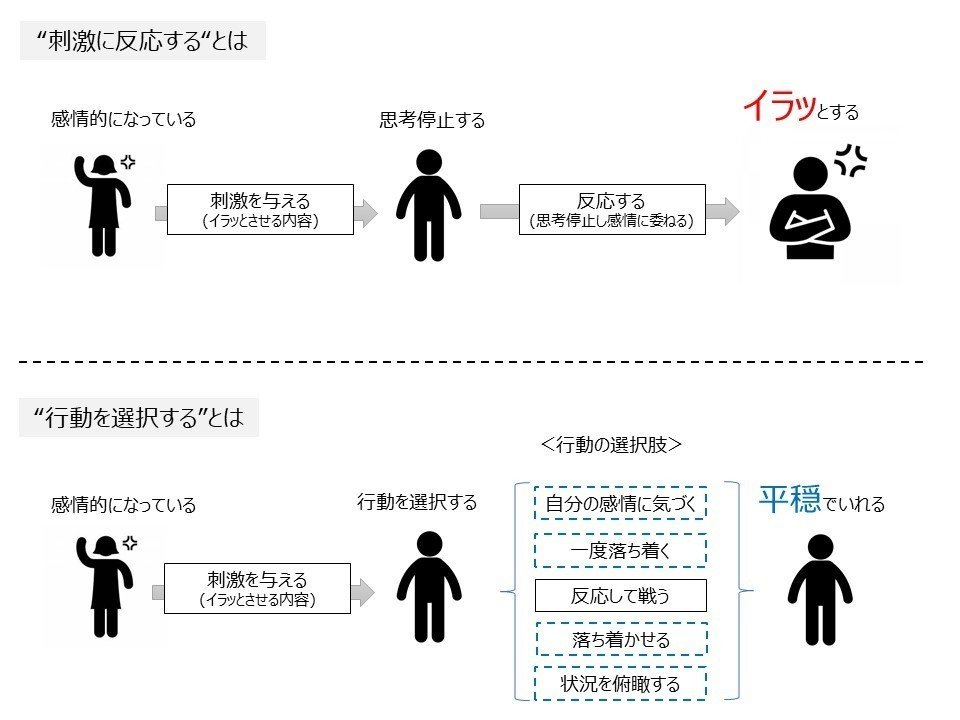

7つの習慣では“刺激に反応する”か“行動を選択する”かといった二者択一の文章がでてきます。

この点について、両者の違いについて考えます。

反応性と主体性の違い

「反応性と主体性の違い」についてです。

7つの習慣では人間は感情的になりやすいが、客観的に自分を自覚することで、行動を選択する余地があるということを述べています。

例として「夜と霧」の著者であるドクターフランクルの壮絶な体験談(アウシュビッツの収容所での迫害体験)を例示しています。

想像を絶するほど下劣で人間の尊厳を汚す状況の中にあって、フランクルは「自覚」という人間の独特の性質を活かし、人間の本質にかかわる基礎的な原則を発見した。

人間は刺激と反応の間に選択の自由を持っているということである。

「7つの習慣」より

フランクルは仲間がどんどん倒れて殺されていき、家族も収容所で殺されるという壮絶な状況の中

客観的に自分を自覚し、ありたい状態を考えて、自分を保って耐え抜いたというエピソードです。

多くの場合は、その場の環境に”反応”して倒れますが、自ら”主体的に”違う行動を選択をした結果、普通とは違う結果になったということです。

この対比を整理すると以下の通りです。

- <反応モデル>

刺激を受ける → 反応する - <選択モデル>

刺激を受ける → 選択肢を考える → 選択する

これは衝撃を受けるのと同時に、頭をガツんとハンマーで叩かれたかのような衝撃をうけました。

夜と霧はビジネス書の中でも有名な名著だよね。

夜と霧も同時期に読んで、衝撃を受け、今でも座右の書になっています。

反応ではなく選択する方法

反応ではなく選択するということは頭では理解できます。

「ただ、具体的にどうそれを実践していけばいいか」

という点では正直、7つの習慣の中では言及が少ないです。

その点、セルフコーチングの講座はこの点で非常に具体的かつ実践的でした。

7つの習慣の中にも反応ではなく選択するためには下記の4つの要素が重要だと述べています。

- 自覚

- 想像力

- 自由意志

- 良心

これを先ほどの反応性と主体性の違いに合わせて図解すると下記になります。

ポイントは選択肢があるということを4つの要素に分解して考えることです。

これを具体的な日々の行動に落とします。

4つの要素の具体的なアクションとしては例えば下記の通りです。

- 【自覚のアクション】

▶️紙などを使って自己対話をすることで自覚を促すクセをつける - 【想像力のアクション】

▶️自分の目標を複数の観点で自己対話をして強化する - 【良心のアクション】

▶️自分の原則・価値観を整理して行動と結びつける - 【自由意志のアクション】

▶️実行する際の無意識のブレーキを探り行動をコントロールする

この考えが分かっていても日常だとついイラっとしてしまうので意識的に改善が必要です

反応しないための習慣作り

この「反応しない」考え方は実は色々なものがあります。

表現は違えど「アンガーマネジメント」なる領域はかなり近い考え方です。

イラっとして感情のままに行動するのではなく、その行動をコントロールしようという考え方です。

また、仏教(上座部仏教)の考え方も実は、この考え方に近いものがあります。

下記の「反応しない練習」はまさにドンピシャな考え方・実践ハウツー本です。

一時的に立ち止まって状況を冷静に観察し、最善の行動を選択することを練習する方法です。

これを習慣化することにより、自分の感情や衝動に振り回されることがなくなります。

また、この内容に特化したベストセラーのビジネス書の「反応しない練習」を読むのもおすすめです。

仏教というとピンとこないけどアンガーマネジメントはよく耳にするなぁ

まとめ

今回の7つの習慣における具体的な実践ポイントとしては以下の3点です。

- ①反応性と主体性の違い

▶️複数の選択肢があることに気づけるか否か - ②反応ではなく選択する方法

▶️自覚、想像、良心、意思の要素を実践する - ③反応しない習慣作り

▶️アンガーマネジメントや仏教の実践を応用

以上です。

本が大嫌いだった私も結果的に読書をするようになってきたのはこの書籍の影響によるところが大きいです。

また、この考え方を軸に、手帳を自作したことで、全てが変わりました。

本当に本の出会いで自分の人生ってガラッと変わるもんですね。

>>【関連】【自作手帳】マイ手帳の極意!DLしてすぐに使えるリフィル付

今後もこの考え方を参考に一緒に人生を好転させる生き方を模索していきましょー。٩( ᐛ )و

ご精読頂きありがとうございました。

m(_ _)m

今回の要点は分かったのだけど、7つの習慣を全体的に実践するコツってある?

7つの習慣は興味がある習慣に絞って実践をしたり、個人ワークとして日常に組み込んで習慣化するのがおすすめだよ。

参考:おすすめ本×Audible活用

「7つの習慣をどう読み解けばいいか」

と感じる人は7つの習慣の要約まとめを別記事にまとめたので

- これから読み始めるぞ!

- 読み始めたけど、どう実践に活かすべきなの?

と7つの習慣の読み方で悩んでいる人はぜひ参考にしてみてください!٩( ᐛ )و

また、7つの習慣は実践に特化した本(7つの習慣プライベートコーチ)があることもご存知でしょうか?

しかもこの本はAudible(オーディブル)などに対応している本なので、無料期間中につまみ食いするなどができます!

通勤や家事をしながら7つの習慣のエッセンスを学んで実践につなげるやり方は超おすすめです。

ちなみに、Audible(オーディブル)でおすすめの他のビジネス書も別記事(オーディブル対応のおすすめビジネス書)でまとめています。

通勤時間などスキマ時間にながら読書!Audibleはタイパ◎

>>【参考】Audibleの無料登録はコチラ

月額980円で200万冊以上が読み放題!Kindle Unlimitedはコスパ◎

>>【参考】Unlimitedの無料登録はコチラ

※どちらも初月無料!! 解約はいつでも可能!!

また、本は読んだだけだとすぐに忘れちゃうので「読書ノート」を作るのもオススメです!

参考:セルフコーチング×ジャーナリング

「7つの習慣をどう実践すればいいか」

7つの習慣を読破した後におすすめしたいのが、「セルフコーチング」と「ジャーナリング」という実践法です!

これは、7つの習慣の考えを踏まえて、どのような価値観でどのような実践を日々するべきかを考えて、日常に落とし込むアプローチです。

どちらもすぐにできて毎日繰り返せるものなので、7つの習慣を日常で実践する時は上記のやり方も試すのがおすすめです!

特に「ジャーナリング」はハードルが低く実践ができるのでおすすめです。

コメント