7つの習慣って読んだことあるけど、途中で読むのやめちゃった…。

分量が多すぎて躊躇しちゃうよね。そんな時はポイントを押さえてから読み始めると良いよ。

「7つの習慣」は、世界中でベストセラーとなった自己啓発の王様的な位置づけのビジネス書です。

とはいえ、あの分厚いビジネス書をどんなことに注意して読むべきなのか。

今回は、死ぬほど分厚いこの名著をどこからどう読むといいか、読むとっかかりのヒントをお伝えします!

7つの習慣のセルフコーチングの認定コーチであるワタシが実践して分かってきたことなども交えて解説しますので

抵抗感を感じやすい『7つの習慣』を読みはじめる一助になれば幸いです。(‘ω’)ノ

ビビっときたTipsや手帳術を発信します ٩( ᐛ )و

●資格:国家資格キャリアコンサルタント

●実績:手帳歴18年 | 自作歴10年| デジプラ歴2年

●属性:30代2児の父 | 7つの習慣の資格も保有

目次

7つの習慣とは?

まず「7つの習慣」のポイントを先にお伝えします。

「7つの習慣」は、スティーブン・R・コヴィーによって書かれた世界的ベストセラーであり、人生やビジネスの成功に必要な原則を体系的にまとめた書籍です。

7つの習慣の全体像を理解するポイントは上記の7つのキーワードを押さえることです。

そのため、上記の画像を拡大して、これらのキーワードに関する内容を理解し、アクションを考えられれば概要の理解はOKです!

ちなみに、「7つの習慣」は端的に言えば「成功哲学のまとめ本」であり、成功の原理原則がまとまっています。

もともと、原題は「The 7 Habits of Highly Effective People」というものです。

内容は、成功している人に関する書籍や研究を過去200年に遡って特徴をまとめた「まとめたもの」です。

つまり、新しい考えが述べられているのではなく、あくまでまとめ本なのです。

そのため、極端のことを言えば、成功哲学系の本はこれ1冊マスターすれば他の本を読む必要はないです。

そこで、今回はこの「まとめ本」の「まとめ」をしていきたいと思います。

まとめ本なので、色々なビジネス書の成功ポイントと重複するところが多いです。

7つの習慣の要約とまとめ

次に「各習慣のまとめ」についてです。

「7つの習慣」では、成功を持続するための基本原則が7つの習慣としてまとめられています。

これらは「個人の成功」と「公的成功」の両面に分かれており、まずは自己管理を確立し、次に他者との関係を築くことに重点を置いています。

具体的には以下の7つに章立てされて解説がされています。

※タップすると該当の説明部分まで飛びます。

これらの習慣を実践することで、仕事や人間関係の質が向上し、より良い人生を築くことができます。

具体的な内容については、この後順々にまとめていきます。

注意:「7つの習慣」で挫折する理由と対策

ちなみに「7つの習慣」はなぜ読むのを挫折する人が多いのか?

挫折する理由は「分量」と「独自の用語」にあります。

7つの習慣の内容は下記の通りで分量はなんと480ページにも及びます!

第1部 パラダイムと原則について

「7つの習慣」本書より引用

インサイド・アウト(内から外へ)

人生の扉を開く「7つの習慣」

第2部 私的成功

第1の習慣 主体性を発揮する

自己責任の原則

第2の習慣 目的を持って始める

自己リーダーシップの原則

第3の習慣 重要事項を優先する

自己管理の原則

第3部 公的成功

第4の習慣 WinWinを考える

人間関係におけるリーダーシップ

第5の習慣 理解してから理解される

感情移入のコミュニケーション

第6の習慣 相乗効果を発揮する

創造的な協力の原則

第4部 再新再生

第7の習慣 刃を研ぐ

バランスのとれた自己再新再生

再びインサイド・アウト

また、これに加えて挫折するポイントは、独自の用語が多いことです。

ここで、下記のような独自のキーワードがでてくるのですが、初見ではわかりにくいです。。

初見では、どれも日常的にでてこない単語ばかりで

「言っている意味がわからん…!!」

となります。さらにここに本書の分厚さも相まって

「まだ、こんなにあるのかよ…。。」

と”難しさ”と”分量”のコンボで挫折してしまうのが現実だと思います。

ただ、裏を返すとこれらのキーワードの意味が理解できれば全体感が一気に理解できます!!

また、ポイントは、一気読みしないことであり、コアになる部分を理解した後は、実践しやすいところから読んで実践しながら読むのがコツです!

改めて分量が多いしゼロから読むのが辛いなぁ…。

それなら、これからポイントになる箇所を順に解説していくのでまずは概要を掴んでみて!

7つの習慣 第一部.基礎原則

それでは1つ目のパート「基礎原則」についてまとめます。

それぞれの習慣の土台部分になりますので、まずは言葉の意味を押さえてください!

7つの習慣 原則1: 人格主義

まず1つ目は「人格主義」に関してです。

成功を持続的に得るためには、スキルやテクニックではなく、誠実さや謙虚さといった内面的な価値観が重要です。

これを「人格主義」と呼びます。(一方でスキル・テクニック論は個性主義と呼びます)

短期的な成功を狙った表面的なテクニックではなく、長期的な信頼と影響力を築くために、人格を磨くことが求められます。

例えば、ビジネスにおいても、表面的な話術で一時的に契約を取ることはできても、信頼関係がなければ継続的な取引にはつながりません。

誠実な態度や責任感を持つことで、周囲の人々からの信頼を得られるようになります。

人格主義を実践するためには、日々の小さな行動から意識することが大切です。

7つの習慣 原則2.パラダイムシフト

2つ目は「パラダイムシフト」に関してです。

私たちは日常の出来事を、これまでの経験や価値観を通して解釈しています。

しかし、その解釈が必ずしも正しいとは限りません。

「パラダイムシフト」とは、自分の物の見方を変え、新しい視点を持つことで、より良い判断や行動につなげる考え方です。

例えば、「仕事がつまらない」と感じる人がいる一方で、同じ仕事を「やりがいがある」と感じる人もいます。

その違いは、仕事に対する考え方(パラダイム)によるものです。視点を変えることで、今までの悩みや問題が違った形で見えてくることがあります。

パラダイムシフトを意識することで、固定観念から解放され、柔軟な思考が身につきます。

特に対人関係やビジネスの場面で、この考え方を持つことで、より良い選択ができるようになります。

また、原則・価値観・パラダイムの関係性は初見で混乱するポイントなので、詳しく理解した人は下記を参考にしてください!

7つの習慣 原則3.インサイドアウト

3つ目は「インサイドアウト」に関してです。

人生を変えるためには、まず自分自身を変えることが必要です。

「インサイドアウト」とは、環境や他人を変えようとするのではなく、自分の内面から変化を起こすことを意味します。

自分自身の考え方や行動を変えることで、結果として周囲の状況も変わっていくのです。

例えば、「職場の人間関係が悪い」と感じたとき、多くの人は周りを責めがちですが、まず自分が積極的にコミュニケーションを取ることで、関係を改善できる可能性があります。

家族との関係でも、自分が感謝の言葉を増やすことで、相手の態度も変わることがあります。

インサイドアウトの考え方を身につけることで、主体的な行動を取る習慣が身につきます。

他人のせいにするのではなく、自分の選択を意識することで、より良い人生を築くことができるようになります。

7つの習慣 原則4.P/PCバランス

4つ目は「P/PCバランス」に関してです。

成功を持続するためには、目の前の成果(P)だけでなく、それを生み出す能力(PC)を維持・向上させることが重要です。

これを「P/PCバランス」と呼びます。短期的な利益を追い求めるだけでは、長期的な成長は難しくなります。

例えば、仕事で成果を上げるために毎日長時間働き続けたとしても、体調を崩してしまえば、結局はパフォーマンスが低下してしまいます。

同様に、企業が利益ばかりを重視して従業員の育成を怠れば、長期的には組織の成長が止まってしまいます。

P/PCバランスを意識することで、持続的な成功を手に入れることができます。

短期的な成果だけでなく、自分の成長や周囲との関係を大切にしながら、長期的な視点で行動することが重要です。

7つの習慣 第二部.個人の成功

それでは2つ目のパート「私的成功」についてまとめます。

ここからがいわゆる7つの”習慣”にあたるメインパートです。

それぞれの習慣の概要と実践ポイントを簡単にまとめますので、どんな内容かをざっと見てみて下さい!

第1の習慣「主体的である」

第1の習慣は「主体的である」です。

主体的であるということは「今の状態は自分の選択の結果である」と考え、「これからの人生も同じように自分で選択する」という考え方です。

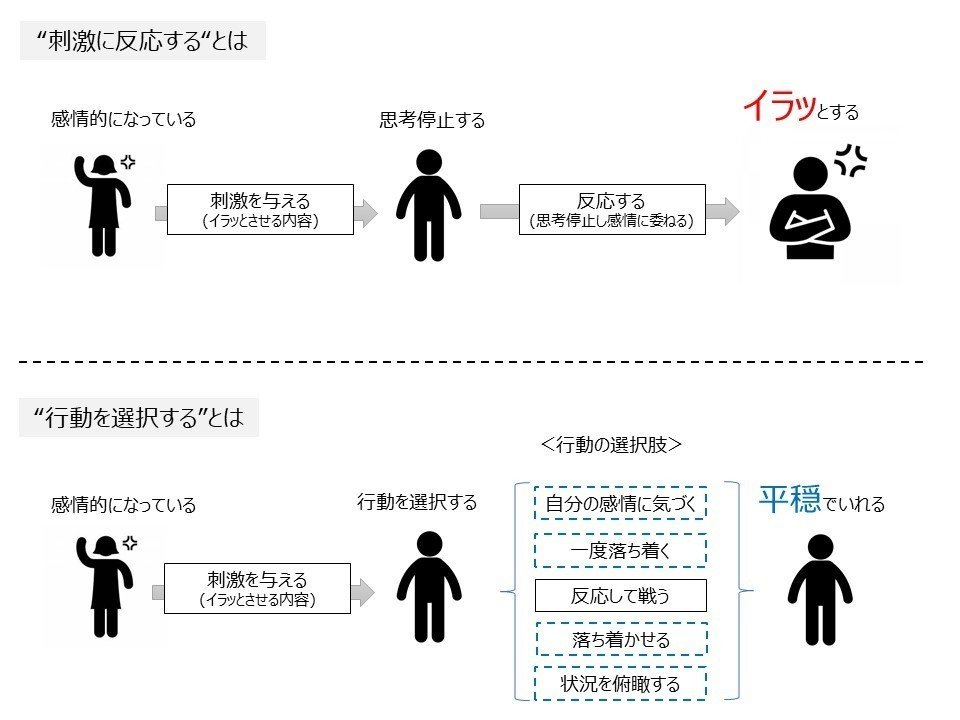

これは言うは易し行うは難しで、何かが起きたら出来事を「刺激」として捉えて、自分の「反応(行動)」をコントロールできるようにします。

具体的には下記のようなアクションをするなどがあります。

- マイルールとマイアクションを作り習慣化する

- 「自分でできることをやる」を徹底する

- セルフコーチングの考えを学び実践する

第1の習慣の効果

主体性を持つことで、自分の人生に対するコントロール感が増し、ストレスが軽減されます。

また、困難な状況でも冷静に対応できるようになり、結果的に周囲からの信頼も得られるようになります。

主体的な行動を習慣化することで、自分自身の可能性を最大限に引き出すことができます。

第1の習慣の実践ポイントは詳しくは下記でまとめています。

第2の習慣「終わりを思い描くことから始める」

第2の習慣は「終わりを思い描くことから始める」です。

日常的に全てのことを「終わりをイメージ」してからやることで「自分がどこに辿り着きたいか」を具体的にして行動の質が上がります。

そのため、第2の習慣は「第一に想像して」、「第二に創造する」という2回の「そうぞう」を行うことがポイントです。

具体的には下記のようなアクションをして、日常の行動だけでなく、人生の行動指針も明確にすること重要になります。

- 毎日のゴールとスケジュールを朝に考えてからスタートする

- 自分の価値観とミッションステートメントを書く

- 自分史や自分の年表を書いてみる

第2の習慣の効果

この習慣を実践することで、優先すべきことが明確になり、迷いや後悔が減ります。

また、長期的な目標に沿った行動を選択できるようになるため、より充実した人生を送ることができます。

将来の自分を意識することで、目の前の小さな選択が大きな成功へとつながるのです。

第2の習慣の実践ポイントは詳しくは下記でまとめています。

第3の習慣「最優先事項を優先する」

第3の習慣は「最優先事項」です。

前提として成功している人たちは、人が嫌がることを実行に移す習慣を身につけています。

これには、自分の好き嫌いではなく、重要性の高い・低い、緊急性の高い・低いという軸で基準をもって行動を管理することがポイント

具体的には、下記のような実践をして、本当にやるべきことを見極めて日々のタイムマネジメントをすることが重要です。

- タスク管理に優先順位の考えを入れる

- 緊急性と重要性のルールを組み込む

- やりたいコトベースで優先度を決める

第3の習慣の効果

優先順位を明確にすることで、日々の生活にメリハリが生まれ、生産性が向上します。

また、自分にとって本当に大切なことに集中できるようになり、仕事やプライベートの充実度が高まります。

「やるべきこと」ではなく、「やりたいこと」に時間を使う習慣を作ることで、より満足感のある人生を実現できるのです。

第3の習慣の実践ポイントは詳しくは下記でまとめています。

7つの習慣 第三部.公的成功の習慣

次に3つ目のパート「公的成功」についてまとめます。

それぞれの習慣の概要と実践ポイントを簡単にまとめますので、どんな内容かをざっと見てみて下さい!

第4の習慣「Win‐Winを考える」

第4の習慣は「Win-Winを思考する」です。

win-winを分かりやすく言えば「すべての人と、お互いに利益がでる関係を作る」ことです。

とはいえ、多くの場合、対人関係がそううまくいくことがないので、この問題点と解決策についてまとめているのが第4の習慣です。

具体的には下記のようなアクションをするなどがあります。

- 相手の要求と自分の要求を考える

- 自分に関わる人の人間関係を整理する

- 日記などで人への感謝の念を強める

第4の習慣の効果

Win-Winの考え方を実践すると、人間関係がより良好になり、長期的な信頼関係を築くことができます。

ビジネスやプライベートでの交渉力が向上し、お互いにとって有益な結果を生み出しやすくなります。

相手と協力する姿勢を持つことで、より多くの機会が生まれ、成功へとつながるのです。

第4の習慣の実践ポイントは詳しくは下記でまとめています。

第5の習慣「まず理解し、そして理解される」

第5の習慣は「理解してから理解される」です。

まず、大前提として、相手の話を聞かない人に、人は心を開いて本音をさらしません。

そのため、コミュニケーションの極意はまずは、とにかく相手の話を聞き、相手の立場になって物事を考え、相手を理解することが先にあります。

その上で、こちらの言いたいことや要求を伝える、この順番・ステップが最重要です。

具体的には下記のようなアクションをするなどがあります。

- 相手の意見を集中して聞く、傾聴する

- 相手に求められるコトを書き出す

- 対話する場を作って、履歴を残す

第5の習慣の効果

この習慣を実践することで、対話がスムーズになり、誤解や対立を防ぐことができます。

また、相手を理解しようとする姿勢が信頼につながり、人間関係がより深まります。

ビジネスや家庭においても、相手のニーズを把握する姿勢は、とても汎用的でこちらの要望を伝える時はどんな時でも使えます。

第5の習慣の実践ポイントは詳しくは下記でまとめています。

第6の習慣「シナジーを創り出す」

第6の習慣は「シナジーを作り出す」です。

シナジーとは一言で言えば”相乗効果”という意味で個人と個人が協力して「1+1を2よりも大きな力を生む」というコトです。

この習慣がマスターできれば、周りの人と協働して一人ではできなかったようなチームや組織を作ることができます。

具体的には下記のようなアクションをするなどがあります。

- さまざまな意見を聞き、やり方を変える

- チームのミッションやルールを作る

- 対話をしてアイデアを作る場をつくる

第6の習慣の効果

シナジーを意識することで、より創造的な問題解決が可能になります。

また、多様性を受け入れることで、より広い視野を持つことができ、柔軟な思考が身につきます。

ビジネスやプライベートでも、協力することでより良い結果を生み出し、成功へとつながるのです。

第6の習慣の実践ポイントは詳しくは下記でまとめています。

7つの習慣 第四部.再新再生の習慣

最後に4つ目のパート「再新再生」についてまとめます。

これは第1〜6の習慣のポイントを踏まえて、毎日の行動にどう落とすかを考えます。

第7の習慣「刃を研ぐ」

第7の習慣は「刃を研ぐ」です。

第1〜第6の習慣で成功するための原理・原則を学ぶことができますが、一過性の成功では意味がありません。

持続して成功するためには、成功したことを継続するために自分自身を多方面(4観点)で磨き抜く必要があります。

具体的には下記のようなアクションをするなどがあります。

- 体力とメンタルを維持する時間を作る

- 人との交流・趣味の時間を作る

- 勉強や読書の時間を作る

第7の習慣の効果

この習慣を実践することで、仕事や人間関係のストレスを軽減し、より高いパフォーマンスを発揮できるようになります。

健康や学習、精神的な充実をバランスよく取り入れることで、継続的な成長が可能になります。

長期的な成功を目指すためには、自分自身の「刃」を定期的に研ぎ、常に最高の状態を維持することが重要です。

第7の習慣の実践ポイントは詳しくは下記でまとめています。

7つの習慣を日常で実践するコツ

最後に「7つの習慣のコツ」を解説します。

7つの習慣は非常に長い上に、独自の用語が多いため、最初は大事なポイントに絞って理解します。

その上で、自分の身の回りでの実践を意識して読むことで理解がグッと進みます!

「7つの習慣をはじめて読むぞ!」

と言う人は、下記の3点をまずは最初に押さえましょう!!

下記、順に触れていきます。

コツ1:各習慣のつながりを押さえる

1つ目のコツは「つながりの理解」です。

まず、7つの習慣というタイトルなのだから当然、7つの習慣があります。

「では、それぞれの習慣がどういう位置づけか」

これらを下記のようなニュアンスであると一旦捉えておきましょう。

- 個人の成功(私的成功)について

→第1〜3の習慣を通じて、まずは自立した人間になる - 社会的な成功(公的成功)について

→第4〜6の習慣を通じて、周りと最高のパートナーシップを築ける - 成功の持続化(再新再生)について

=第7の習慣を通じて自分を磨き抜く習慣を作る

また、本書によく出てくるイメージ図にこれを当てはめると以下の通りです。

また、押さえたいポイントとしてはこれらの「習慣のつながり」です。

最初に7つの習慣を読んだ時には気づかなかったのですが、実はこれは実践する習慣の順番が大事です。

例えば、”第1の習慣”はすべての習慣の基礎であり最重要の習慣です。

これを理解しないと”第2の習慣”から”第7の習慣”の理解ができません。

また”第2の習慣”の理解がある前提で、”第3の習慣”が書かれており、”第4の習慣”の理解がある前提で”第5の習慣”と”第6の習慣”が書かれています。

ただ、第7の習慣は少し独立しており上記の習慣を日常化するための方法論であり、これだけ単独で読んでも理解はできます。

このように各習慣が影響しあっているということを頭にいれた上で読むと理解が進みます。

最初に読んだときはぶつ切りの理解で全くわかりませんでした。。

コツ2:インサイドアウトを理解し実践する

2つ目のコツは「インサイドアウトの理解・実践」です。

1つ目のコツで述べた通り7つの習慣において全ての習慣の中心・起点にあたる習慣が第1の習慣です。

この第1の習慣は「主体的になる」ための習慣ですが、ここでキーワードになるのが”インサイドアウト“という考え方です。

これは端的に言えば「自分がまずは変わって、その後に周りを変えていく」という考え方・アプローチです。

そして自分が変わるという点については下記の2点が具体的なポイントです。

- 「行動を選択する」という考え方を実践

- 「影響の輪を広げる」という考えを実践

順にふれます。

1. 「行動を選択する」とは

1点目は「行動を選択する」という考え方です。

本書では一貫して

「刺激に反応してはいけない!行動を選択せよ!」

という主張がなされます。ただ初見では

「???」

となってしまうのでイメージを持つ必要があります。

例えば、現代の共働きの夫婦を考えます。

よくあるケースとして妻が育児について不満を抱えており、口論になりそうな状況を想定します。

- 【妻の発言】

→「夫が育児に協力的じゃない!」と主張する - 【夫の心境】

→協力している気持ちの夫は嫌な気持ちに - 【夫の反応】

→「そんなことない!」とムキになり言い返す - 【結果】

→お互いイライラして険悪なムードになる

これは、夫婦でのあるある状況かと思います。

こうなってしまってはもう建設的な議論は望めません。

一方で、行動を選択する場合は下記になります。

- 【妻の発言】

→「夫が育児に協力的じゃない!」と主張する - 【夫の心境】

→協力している気持ちの夫は嫌な気持ちに - 【夫の選択】

→イラっとした感情に気づく

→反論しても不毛であると考える

→何が問題になっているかを考える - 【夫の行動】

→一呼吸おいて冷静になる

→その後に話し合いの場を提案する - 【その結果】

→建設的な議論に移行する

この状態にもっていければ建設的な議論ができます。

図示すると以下のような違いになります。

この違いのポイントは選択肢は実はいっぱいあるということにまずは気づけるか否かということです。

その上で

- 「意図的に売られた喧嘩を買う」

- 「自分を殺して単に謝る」

- 「課題解決の提案を模索する」

などの数ある選択肢の中から自ら行動を選択するということです。

これは、「言うは易く行うは難し」の典型です。

ただ、このフレームが頭にあるかないかで行動には雲泥の差ができます。

このフレームを日常的に実践するにはベストセラービジネス書の「反応しない練習」を合わせて読むのもおすすめ!

2. 「影響の輪を広げる」とは

これは正しい人との接し方について示してくれます。

ただ、この単語だけ見てもわけがわからないと思います。

これは自責と他責という考え方で整理すると理解が深まります。

- 【自責の考え】

→全てのことは自分の責任であるという考え - 【他責の考え】

→全てのことは他人の責任であるという考え

言わずもがなですが、7つの習慣が大事だというのは前者の自責の考えです。

これもイメージを持つことが大事です。

例えば、会社内でいつも無理を言ってくる上司がいることを想定します。

その時に上記の観点で考えると感じ方や行動が変わります。

- 【他責の場合】

→何でこんな無茶を毎回いわれなきゃいけないんだ。こんな上司の元だから俺は活躍ができないんだ。最悪だ。 - 【自責の場合】

→求められるレベルが高い、その真意を自分はわかっていない、まずは何をすると役にたつか聞いてみよう。

上記のような考えをもって行動できる人はほんの一握りかと思います。

ただ、このような行動ができたら、上司からも一目置かれ、周りからもすげぇなと言われてみられ方が変わります。

これを7つの習慣では影響の輪を広げるという表現をしています。

また、こうなると自分の立場や周りの関わり方も結果的に変わり、環境が変わります。

この状態を自ら作っていくことをインサイドアウトというアプローチとして7つの習慣のコアの考え方になっています。

2つとも実践はめちゃムズイですが、まずは本質を理解することが大事です。

コツ3:1週間ルーティーンを構築する

3つ目のコツが「ルーティーンづくり」です。

7つの習慣は考え方の提示だけではなく、具体的なアクションプランや方法論も実は、ちょいちょい提案してくれます。

この点で、すぐに実行にうつしやすいのが第7の習慣です。

実践のコツは、第1〜6を順番に読んでから実行するのではなく、第7の習慣だけは独立して考えて、その都度4つの視点でやるべき実践を考えることです。

- 【肉体面】

>>身体が強く物理的に生産性を下げないためにやるべきこと - 【情緒面】

>>人との交流や自分の趣味嗜好を深めるためにやるべきこと - 【知性面】

>>読書や勉強など知識を常に更新するためにやるべきこと - 【精神面】

>>自分の精神や習慣の力を維持するためにやるべきこと

また、ポイントはこれらをバランスよくやりなさいという点です。

人によってやるべき習慣は違いますし、年齢によるライフステージによってやるべきことは変化します。

そのため、イマの状況を正しく捉えて、自分なりのあるべき習慣を考え実践することで人格を磨き続けることが第7の習慣のコアです。

ちなみに、私の場合は手帳にこれらを明記して、毎月4つの視点で設計しなおし、毎日振り返る習慣を作っております。

下記では第7の習慣だけをとりだし別途、ポイントをまとめています。

さいごに

以上、「7つの習慣の要約と実践のコツ」でした。

本が大嫌いだった私も結果的に読書をするようになってきたのはこの書籍の影響によるところが大きいです。

また、この考え方を軸に、手帳を自作して全てが変わりました。

本当に本の出会いで自分の人生ってガラッと変わるもんですね。

これからもこの7つの習慣の考え方はブラッシュアップして

自分の人生を好転させる生き方を模索していきましょー。٩( ᐛ )و

ご精読頂きありがとうございました。

m(_ _)m

7つの習慣をより実践に活かすには下記の情報も合わせて確認すると効果的です!

参考:第1〜7の習慣のポイントを深掘りする

7つの習慣はいきなり全てを理解しようと思っても大変です。

そのため、おすすめの読み方としては、気になる習慣を深掘りしていく読み方です。

他のページでは各習慣のポイントをまとめているので気になる習慣を確認してみてください。

参考:初めての人におすすめのAudible

また、7つの習慣は各章ごとにAudible(オーディブル(聴く読書)が存在します。

7つの習慣はボリューミーなので、Audible(オーディブル)で通勤や散歩や料理の時など「〜ながら」で繰り返しインプットするのもおすすめ!

その点、下記のような7つの習慣を分解して解説する書籍もあるので活用していきましょう。

上記は、2025年時点で全てAudible(オーディブルに対応しており聴き放題コンテンツのため

通勤しながら、掃除しながら、など ●●ながらでポイントになるところを繰り返し聞いて頭に刷り込みながら

実践ポイントをイメージすること、そして日常で実践する回数を増やす回路を作るのがオススメです!

参考:7つの習慣の資格やセミナーに

また、7つの習慣は実は専用のセミナーがあったりします。

所用時間も他のセミナーと比べるとさほどかからないのでサクっと理解を深めたい人にはオススメです。

また、実は実践するための資格もあるので実践を極めたい!という方はこちらがオススメ

個人的に受講して思いましたが、似た想いを持つ人とも出会えるのでオススメです。

(一方で、7つの習慣をネタにしつつも上記以外のセミナーは怪しいものが多いので注意が必要です!)

自己対話のスキルを高め、一緒に理想の人生にしていきましょう!٩( ‘ω’ )و

→自らの選択を意識し、責任を持つ

→目的を明確にし、逆算して行動する

→重要なことに集中し、計画的に行動する

→互いに利益のある関係を築く

→他者を深く理解し、信頼関係を構築する

→違いを活かしてより大きな成果を生む

→成長を続けるために自分を磨き続ける